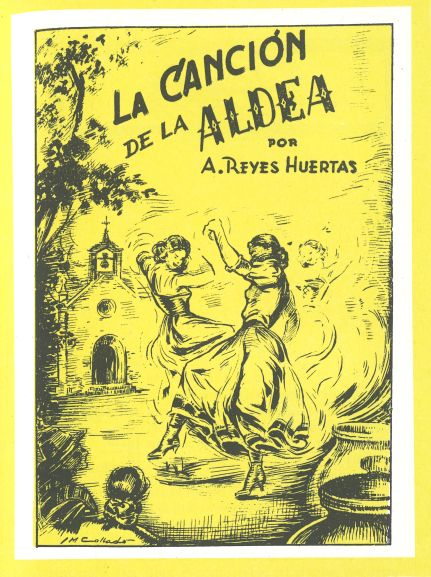

La canción de la aldea fue la última novela publicada por el escritor extremeño Antonio Reyes Huertas. La obra fue escrita entre diciembre de 1929 y mayo de 1930 en Campos de Ortiga, finca cercana a Campanario, su pueblo natal.

La novela, junto con ocho estampas campesinas, no se publicó hasta 1952 con motivo del homenaje que se le tributó a su autor. Posteriormente, en el año 2002 el Ayuntamiento de Campanario y el Fondo Cultural Valeria reeditaron una edición facsimilar de aquella edición-homenaje de 1952, al cumplirse el cincuenta aniversario del fallecimiento de su autor, ocurrido en agosto de 1952.

Como suele ocurrir en la mayor parte de sus novelas, la trama de la obra es bastante simple, con personajes corrientes y acción sencilla.

El principal protagonista de la novela es el joven madrileño José Aznar de Cieza, que llega a la localidad extremeña de la Garda con el objeto de vender unas tierras que heredó de su madre y tratar de poner un poco de orden en su vida amorosa. Allí conoce a su prima Mercedes, atractiva joven de la localidad por la que se siente atraído. Sin embargo, el protagonista, sintiéndose abrumado e incapaz de distinguir entre sus intereses y sus sentimientos, huye cobardemente a Madrid.

«Aquel peso que soportaba sobre mis hombros aumentó con esta actitud despegada de Mercedes. No he visto luna tan triste como la de aquella noche de junio, con ser plena, redonda y solemne. Ni perros tan ariscos como los que me ladraban saliendo a mi paso, igual que si no me hubieran visto nunca en la aldea. La galga del Mochilo estuvo a dos pasos de morderme, más furiosa aún que cuando otra noche me encerró como a liebre en casa de mi tío.»

Pero la verdadera protagonista de la novela vuelve a ser Extremadura, la tierra natal del escritor, por la que éste siente un inmenso amor. Reyes Huertas nos muestra en esta historia el campo extremeño con todo su esplendor y toda su dureza.

Andrés Calderón, amigo del escritor y promotor del homenaje que se le tributó en 1952, escribe en el prólogo de la edición-homenaje de la obra: «La canción de la aldea, obra gemela de La sangre de la raza, simboliza la producción de Reyes Huertas y refleja maravillosamente sus más acentuadas cualidades.

La canción de la aldea es eminentemente moralizadora. En ella reverdece Reyes Huertas los laureles de costumbrista que tanta altura cobraron en La sangre de la raza. El amor a Extremadura, a sus hombres recios y sanos, a sus mujeres bellas de cuerpo y de alma, honradas y hacendosas, a sus campos fecundos y entrañables, refulge en esta novela como gema preciosa. Y en ella, en fin, Reyes Huertas canta sus mejores trinos y luce esa cualidad de poeta que, como polvillo de oro, se diluye por toda su obra, dándole la tonalidad suave, al par que brillante, de su inimitable estilo.

Ved cómo pinta en ella nuestro paisaje de estío:

“Yo tomé aquella mañana la senda tan pasajera que iba a mis tierras. Estaba todo el aire lleno de zumbidos de abejas y sobre los trigos volaban las alondras desgranando collares de trinos. Yo iba viendo por el caminillo en cuesta la opulencia de mis tierras, convertidas en tablas de mies, empezando a espumar el oro de sus espigas. Las cebadas habían adelantado su siega y algunos rastrojos amarilleaban ya con las gavillas tempranas amontonadas al sol. Olía todo aquel camino como a polvo reseco de este sol, a tréboles agostándose, a granas cuajadas de carretones, tendidos como redes blanquecinas en las barrancas, y a esa fragancia del rastrojo nuevo, todavía húmedo y sangrante de savia”.

López Prudencio, uno de los críticos que han estudiado a fondo a Reyes Huertas, ha dicho de él: “Hay entre las altas dotes de novelista de Reyes Huertas una cosa en la que nadie le ha superado. Es el don de arregazar el alma del lector en el ambiente de los pueblos. Leer una novela de Reyes Huertas es pasar unos días –los que dure la acción– en el pueblo donde ésta se desarrolla compartiendo todas sus emociones y viviendo con pena llegar el momento de abandonar el pueblecito”.»

No podemos estar más de acuerdo. Por eso es aconsejable leer a Reyes Huertas despacio, sin prisas, paladeando cada frase, cada palabra, para poder disfrutar el mayor tiempo posible de los maravillosos cuadros que pinta con sus palabras. Otra buena novela del escritor de Campanario. Muy recomendable.

SINOPSIS

«Quiero huir de todos estos recuerdos de la aldea, y estas emociones de la aldea me persiguen tenazmente. Creía yo despreciar a la aldea cuando me alejé de ella, y la aldea se ha vengado de mí, infiltrándose, como el desierto, el ensueño calenturiento de un oasis. Es este día de nieve cierro los ojos para huir de la visión de la aldea, y la aldea viene a míe con el corazón abierto y palpitante.»

Tal vez La canción de la aldea sea la novela más personal de cuantas escribió Antonio Reyes Huertas en su larga trayectoria literaria. No es la más popular –título que sin duda le corresponde a La sangre de la raza,– ni la más combativa –La ciénaga–, ni la más cosmopolita –Viento en las campanas–, ni la más cinematográfica –Lo que la arena gravó o Luces de cristal–; ni siquiera la más moderna –Mirta, a mi entender– ni la postrera –La casa de Arbel–, pero sí la más íntima y confidencial, por las especiales circunstancias que concurrieron en su publicación.

La obra, que había sido escrita entre diciembre de 1929 y mayo de 1930, por muy diversos avatares, fue postergando su aparición, que empezó a concretarse definitivamente en los primeros meses del año 1951. La editorial catalana que, con gran éxito, publicaba en los últimos tiempos las novelas de Antonio Reyes Huertas le requirió un nuevo original. Este, entonces, entrega el texto de La canción de la aldea, tal y como, por otra parte, estaba ya previsto en el contrato suscrito entre el novelista y la editora.

Pero, en el momento en que se estaban realizando las preceptivas copias para la censura, la comisión organizadora del homenaje a Antonio Reyes Huertas se pone en contacto con el escritor y le solicita una novela inédita para su publicación como edición homenaje. Reyes Huertas demanda entonces de la editorial Hymsa la cesión, para tal fin, del texto de la La canción de la aldea y la empresa, de forma generosísima, accede a la petición.

Pero Reyes Huertas no entrega la obra sin más, sino que se lanza, a pesar de su delicadísimo estado de salud, a un verdadero ejercicio de recreación, anulando ciertos pasajes, enfatizando otros y reescribiendo una parte sustantiva de la obra. Y todo ello, en momentos especialmente trágicos para su autor. Porque éste, sin duda, y a pesar de que, ante los más allegados, siempre simuló desconocerlo, sabía con certeza la gravedad de su dolencia.

Reyes Huertas supo, por tanto, que aquella edición de La canción de la aldea, muy posiblemente, sería la última de sus obras que vería publicar en vida. Y, por ello, la quiso también convertir en una síntesis de su abundante quehacer narrativo, además de en un tributo emocionado a lo que más amó en vida: su esposa, su familia, su tierra, las gentes que en ella habitan… y su fe.

(Del estudio preliminar incluido en la edición de 2002, por Antonio Basanta Reyes)

ANTONIO REYES HUERTAS

Poeta y novelista extremeño. Nace en Campanario el 7 de noviembre de 1887.

Poeta y novelista extremeño. Nace en Campanario el 7 de noviembre de 1887.

Cursa estudios durante nueve años en el Seminario Diocesano de Badajoz (Humanidades, Filosofía y Teología). Al dejar el Centro, con buen expediente académico, se matricula en la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, que abandona definitivamente sin alcanzar la licenciatura. Ejerce de educador en el Colegio de Santa Ana, de Mérida; en 1909, con apenas veinte años, funda la revista «Extremadura Cristiana»; en Cáceres dirige la que lleva por título «Acción Social», y en Badajoz que comienza colaborando en el «Noticiero Extremeño», sucede en la dirección a don José López Prudencio. Colabora en «Archivo Extremeño» y dirige la «Biblioteca de Autores Extremeños». En 1916, en Málaga, asume la dirección del periódico «La Defensa», y en 1920 se establece en Campanario, su pueblo de origen, como secretario del Juzgado Municipal. De nuevo en Cáceres, dirige el diario «Extremadura», y durante un año la corresponsalía del periódico HOY de Badajoz en aquella capital. Después de la guerra de 1936 colabora en la Historia de la Cruzada, en La Gaceta del Norte, en La Estafeta Literaria y siempre en el periódico HOY de Badajoz. Muere en su finca «Campos de Ortiga», cercana a Campanario, el 10 de agosto de 1952.

Nos legó Reyes Huertas una abundante producción literaria: a los catorce años había publicado su primer libro, Ratos de ocio (Badajoz, Uceda Hermanos, 1901). Le sigue un segundo que intituló Tristeza (Badajoz, Uceda Hermanos, 1908). En colaboración con el también poeta de Badajoz Manuel Monterrey (1887-1963) produce un nuevo libro, La nostalgia de los dos. Se decide por fin a dar a conocer sus novelas:

Los humildes senderos, Lo que está en el corazón, y una de sus obras maestras: La sangre de la raza (1920), de la que se dijo que es «modelo de inventiva de estilos, de españolismo y estudio exactísimo de las costumbres de la noble y simpática región extremeña» (Bermúdez Plata); por ella comenzó a ser considerado, junto a Felipe Trigo, el padre de la novela regional extremeña. Sigue ya una larga lista de títulos (La ciénaga, Blasón de almas, Aguas de turbión, Fuente Serena, La Colorida, La canción de la aldea, Luces de cristal, La llama colorada, Lo que la arena grabó, Viento en las campanas), que culminan en Mirta, la mejor de su época de madurez y plenitud, que reprodujo en versión dramática de la que siempre estuvo muy satisfecho y orgulloso. Como intermedios fueron apareciendo las Estampas campesinas, con su variopinta galería de personajes (desde el gobernador al zapatero, camarero, hidalgos, yunteros, sacerdotes, pastores, boticarios, alcaides, mochileros, secretarios, curanderos, cantantes, aceituneros, molineros, merchanes, médicos, loberos, taladores, campaneros, guardias, zagales, timadores, vaqueros, mayorales» en relación de Antonio Basante Reyes), nos brindan las mejores radioscopias de los pueblos y aldeas, del campo y la ciudad de Extremadura, en sus esencias y entornos. Con justicia le granjean la fama de cantor de nuestros campos en prosa lírica, con que ha pasado a la posteridad.

Es esa la nota dominante en Reyes Huertas: la de su extremeñismo total, sin que por ello se caiga en el equívoco de que tales valores relativos le sustraigan al mensaje universal que subyace en todas sus obras.

Cuando se publica La sangre de la raza, se topa con un despectivo silencio de los sectores culteranos que repudian entonces los tintes pintorescos de la literatura localista, pero tal silencio se vio compensado con el indiscutible éxito en los ambientes populares; éxito que se ha querido explicar tanto como secuela de la trama sencilla y asequible del relato, como de la encarnación de sus personajes en el terruño por el que tanto amor siente y transfunde el autor, sin soslayar los dictados moralizantes tan del gusto tradicional en las estructuras de ese tiempo. Hay que añadir la importancia lingüística de su léxico: no se olvide que Reyes Huertas tuvo propósitos fallidos de publicar un Vocabulario extremeño; el recurso constante a las tradiciones y el folklore; a la exaltación y exultación por cuanto viene a valorizar y vigorizar el esquema social que tan acertadamente nos presenta y defiende y al que por entero se debe.

De todo resultan esos tipos, con nombres corrientes en cualquier aldea, con gráficos motes, que se presentan como la más exacta encarnación antropológica de sus modelos vivientes. Se pueden estudiar en las narraciones de Reyes Huertas con la misma inmediatez que en la vida real, con la ventaja incluso de los matices que él sabe captar y descubrirnos; más que creaciones suyas personales son calcos de esos tipos simpáticos, a la vez alegres y dolientes, que el autor se topa, cargados con sus propias vidas, haciéndonos sentir en profundidad el calor de sus problemas o la placidez de sus conformidades en base a su recia filosofía cazurra, aprendida en el tajo, al calorcillo del fuego hogareño o en las conversaciones del corro o la tabernilla; con afirmaciones que bien pudieran figurar en las páginas de un florilegio.

Especialmente las Estampas campesinas sobresalen al ofrecernos así sus personajes. Lo decía el mismo Reyes Huertas: «En mis novelas el paisaje está subordinado a la acción En mis estampas campesinas es la acción la que está subordinada al paisaje.» A esos personajes termina entregándose el lector, porque fueron los que encandilaron al autor.

«Más que las almas tenebrosas y sombrías, me placen las vidas sencillas y transparentes» Todo pudo ser, en explicación de López Prudencio, porque «hay entre las altas dotes de novelista de Reyes Huertas una cosa en que nadie le ha superado.

Es el don de arregazar el alma del lector en el ambiente de los pueblos. Leer una novela de Reyes Huertas es pasar unos días -los que dure la acción- en el pueblo donde ésta se desarrolla, compartiendo sus emociones y viendo, con pena, llegado el momento de abandonar el pueblecito». Pudo ser, en definitiva, porque Antonio Reyes Huertas, hombre de bien, caballero cabal, fue extremeño hasta la, médula, sin otra pretensión al escribir que la de verter al papel las querencias de su tierra, con sus luces y sus sombras, sus dolores y gozos, frustraciones y esperanzas.

Dr. Aquilino Camacho Macías, C. de la Real Academia de la Historia, en la revista Alminar

- Más sobre Reyes Huertas en Escritores de Extremadura

OTROS FRAGMENTOS DEL LIBRO