El autor retrocede hasta el día en que se enamoró de los libros. No tanto de su contenido, sino del recuerdo de sus padres encuadernándolos

JESÚS CARRASCO

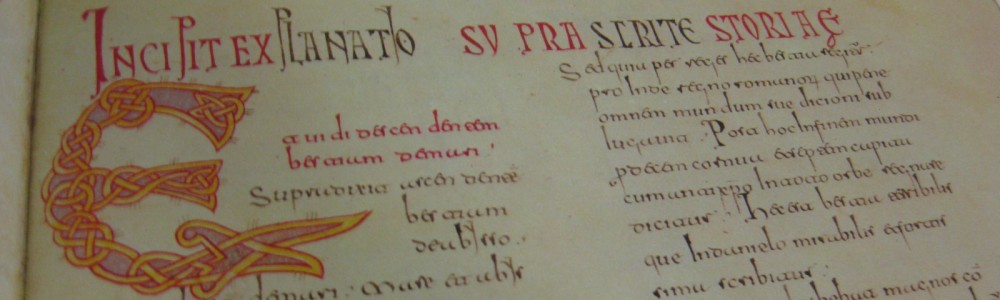

Yo crecí en una casa llena de libros en la que apenas se leía. Mi padre era maestro de la escuela pública y mi madre trabajaba criando a seis niños. Por las tardes, para completar el magro sueldo de mi padre, los dos encuadernaban libros. En aquella época la gente compraba los libros por fascículos en el estanco del pueblo. Cuando habían completado la colección, los devolvían al estanco, donde mi padre los recogía cada viernes en su Renault 4. Ese día se llevaba el trabajo para la semana siguiente y, al mismo tiempo, entregaba los libros encuadernados la semana anterior. Recuerdo el frío y la precariedad de aquel taller que mi padre había levantado con sus manos en el patio trasero de la casa. El olor al engrudo que utilizaban para pegar las guardas, la cola de carpintero diluida, las láminas de falsa piel con que forraban las pastas, el pan de oro para decorar los lomos. Recuerdo a mi madre sentada frente al bastidor, también casero, cosiendo fascículos. Tensaba unas tiras de tela de un dedo de anchura entre la parte alta del bastidor y su base y a ellas iba cosiendo los pliegos. El hilo de nailon que utilizaban era para nosotros sinónimo de resistencia. Era imposible desgarrarlo y, para trabajar con él, era preciso colocarse protecciones de cuero en las articulaciones de los dedos. Dediles, los llamaban. También fabricados por ellos.

Cuando se casaron, cómo no, fue mi madre la que se hizo su propio vestido de bodas. Sabemos cómo fue por una fotografía en blanco y negro en la que ellos dos, como todos los recién casados de su tiempo, posan en el estudio de un fotógrafo. Parecen maquillados, enrasados con el resto de sus compatriotas por la misma luz gris que parecía manar de todas las bombillas de aquella España. Después de la boda, mi madre descosió su vestido, desmontó las piezas de tela y las convirtió en tiras. Cuando pienso en ella cosiendo libros, sentada en una mesa camilla entre pliegos de papel, no la imagino llorando sino concentrada.

Ignoro para cuántos libros dio aquel vestido, pero lo que es seguro es que todos, o casi todos, están repartidos por Extremadura, de donde procedemos, y donde vivían ellos cuando se casaron. Sueño con reunir todos esos libros. Iría puerta por puerta, no como un vendedor de enciclopedias sino como un comprador. No me costaría ningún trabajo reconocerlos. Me bastaría aspirar su olor para saber que fueron encuadernados por mis padres. Me los llevaría a casa, los desmontaría, recuperaría las tiras de tela y se las llevaría a mi madre como quien hace una ofrenda. Sé que eso es algo que nunca haré, así que me consuelo sabiendo que su vestido perdura en el tiempo y que forma parte de los libros entre los que yo crecí. Libros que nuestros padres no tuvieron tiempo de leernos, pero que a mí me pusieron en la senda de lo que soy.

Artículo aparecido en El País Semanal, 2 de diciembre de 2018