El escritor de Baracaldo ha presentado, este domingo 12 de mayo, en la Feria del Libro de Badajoz, la primera parte de su novela más ambiciosa, Mil ojos esconde la noche. La ciudad sin luz, que retrata la vida de los españoles exiliados en el París ocupado.

Juan Manuel de Prada visita la Feria del Libro de Badajoz

Mil ojos esconde la noche. La ciudad sin luz es una novela que, según el propio escritor, va destinada a los lectores a los que les guste la literatura y «las apuestas radicalmente literarias». Reconoce que es ambiciosa. Es la primera entrega de una novela de 1.600 páginas. Ahora se editan las 800 primeras, y en ella rescata al narrador de su primera obra, que escribió siendo un muchacho de 25 años, Las máscaras del héroe. 27 años después publica lo que es «una especie de continuación». El narrador, Fernando Navales, que en Las máscaras del héroe ofrecía una visión esperpéntica y barroca de la bohemia madrileña de los años 20 y 30 del pasado siglo, ahora muestra los ambientes literarios y artísticos de los españoles que vivían en París durante la Segunda Guerra Mundial, los cuatro años en los que Francia fue ocupada por los alemanes.

Fernando Navales trabaja en la delegación de Falange en París y recibe la encomienda de captar a estos artistas para que colaboren en las actividades de Falange. Esta es la premisa de la novela. «Vamos a ver a nuestro protagonista tratando de embaucar con malas artes a escritores como Gregorio Marañón, a pintores como Picasso y a otros muchos menos conocidos». En la novela aparecen muchísimos personajes importantes de la cultura española, como César González-Ruano o la actriz María Casares (hija del ministro republicano Casares Quiroga) y otros menores «pero igualmente atractivos e incluso a veces más que los grandes personajes».

Según el escritor, la peculiaridad de la colonia de los artistas españoles en París durante aquellos años es que «había gente de muy variado pelaje«. Estaban los que vivían desde mucho tiempo atrás, como Picasso y el escultor Mateo Hernández y los del exilio, algunos que se habían marchado de España al poco de estallar la Guerra Civil, temerosos del rumbo que tomaba el conflicto, como Gregorio Marañón, y otros que pasaron la frontera con la caída de Cataluña, a comienzos de 1939. Además, estaban los corresponsales de la prensa franquista. Y luego, los aventureros que viven en Europa «y que les apetece vivir la experiencia del París ocupado por los alemanes», como el periodista César González-Ruano. Se formó entonces «una constelación de personas muy variadas de procedencias muy diversas, unidas por la nacionalidad, el hecho de ser españoles, pero cada uno de su padre y de su madre».

La novela es «un intento de captar todo ese microcosmos interesantísimo en un ambiente muy turbulento y tenebroso como es el país ocupado» y con un tratamiento estético y un estilo «expresionista, esperpéntico, barroco», en la línea de Las máscaras del héroe.

La historia que relata se hizo la encontradiza. Uno de sus libros anteriores, El derecho a soñar, es una biografía de Ana María Martínez Sagi, una escritora catalana que vivió en estos años en París. De Prada le dedicó su tesis doctoral e investigándola tuvo que profundizar en la vida de los artistas y escritores en París durante estos años.

Además, el autor reconoce que siempre le ha «obsesionado» el tema de la Francia ocupada. Otra de sus novelas, El séptimo velo, discurre también en Francia en la Segunda Guerra Mundial. «Es un tema que me parece apasionante: el hundimiento de Francia, su rendición indecorosa, la facilidad con la que los franceses asimilaron convertirse en un pueblo esclavizado y dominado, el antisemitismo francés, de lo que nunca se habla, pero que fue incluso más feroz que el alemán». Para el escritor «es una época de nuestra historia contemporánea muy oscura, muy sórdida, pero creo que nos habla de muchas cosas que están pasando en Occidente de forma anticipada».

Apunta que uno de los episodios «más repugnantes» de estos años fue el trato que los franceses dispensaron a los exiliados españoles. «Hay exiliados que conocieron los campos de concentración franceses cuando llegaron a Francia en 1939 y luego los alemanes y dicen que en los alemanes los trataban mucho mejor. Los trataron de manera inmisericorde, como perros».

Su protagonista no tiene escrúpulos. «Es un antihéroe», lo describe su autor. «Es un personaje malvado, no sin interrupción, pero si bastante, utiliza artes muy sórdidas, es un personaje maligno». Aun así, señala que la novela tiene «un tono burlón» que sirve de «vía de escape a la malignidad del personaje». «Es una novela con la que uno también se puede reír, las maldades de Fernando Navales pueden llegar a resultarnos graciosas, entre comillas». En su opinión, «siempre hay algo grotesco en el mal, el diablo no deja de ser un personaje grotesco».

«El autor se centra en la comunidad de artistas españoles que tras la Guerra Civil recaló en el París ocupado por los alemanes, donde las condiciones de vida eran especialmente difíciles y donde debieron de utilizar cualquier recurso a su alcance para sobrevivir, aunque ello les pusiera frente a unos dilemas morales de muy difícil resolución.

El protagonista Fernando Navales, personaje ya en las páginas de Las máscaras del héroe, es un escritor buscavidas tan dotado de talento para la manipulación como carente del más mínimo escrúpulo, un antihéroe pluscuamperfecto, movido por el resentimiento, la más oscura, pertinaz y alevosa de las debilidades humanas.

El temible comisario Urraca, agregado policial en la embajada de España en París, encomienda a Navales una perturbadora misión que le va como anillo al dedo: conseguir que los artistas españoles en el París ocupado se alineen con los postulados falangistas. Por las páginas de esta novela desfilan personalidades tan conocidas como Picasso, César González Ruano o Gregorio Marañón, junto a otros secundarios interesantísimos como Serrano Suñer, Ana de Pombo o María Casares. Todos ellos componen un elenco cuya peripecia oscila entre la tragedia, el retrato del natural de los abismos más hondos de la abyección y la más pura novela picaresca.»

Juan Manuel de Prada nació en Baracaldo en 1970, aunque pasó su infancia y adolescencia en Zamora. Con su primer libro, Coños (1995), y los relatos de El silencio del patinador (1995, ampliado en 2010) sorprendió a la crítica por su poderosa imaginación y su audaz uso del lenguaje. En 1996 debutó en la novela con la monumental Las máscaras del héroe, con la que obtuvo el Premio Ojo Crítico de Narrativa de RNE. En 1997 recibió el Premio Planeta por La tempestad, que fue traducida a una veintena de idiomas y significó su consagración internacional, después de que la revista The New Yorker lo seleccionara como uno de los seis escritores más prometedores de Europa. Su novela Las esquinas del aire (2000) también fue recibida con entusiasmo por los lectores y la crítica, así como Desgarrados y excéntricos (2001). La vida invisible (2003) recibió el Premio Primavera y el Premio Nacional de Narrativa, y con El séptimo velo (2007) se alzó con el Premio Biblioteca Breve y el Premio de la Crítica de Castilla y León. En 2012 publicó Me hallará la muerte, y en 2014, en Espasa, Morir bajo tu cielo. En 2015 publicó, El castillo de diamante, galardonada con el Premio de la Crítica de Castilla y León, y en 2019 el thriller Lucía en la noche. A finales de 2022 publicó su monumental tesis doctoral, El derecho a soñar, basada en la vida de Ana María Martínez Sagi. Su último libro es el ensayo Raros como yo (Espasa, 2023).

Ha obtenido los más prestigiosos reconocimientos del periodismo literario; entre otros, los premios Mariano de Cavia y Julio Camba.

Conferencia de Juan Manuel de Prada en la Feria del Libro de Badajoz

FUENTES

- La Crónica de Badajoz

- Feria del Libro de Badajoz

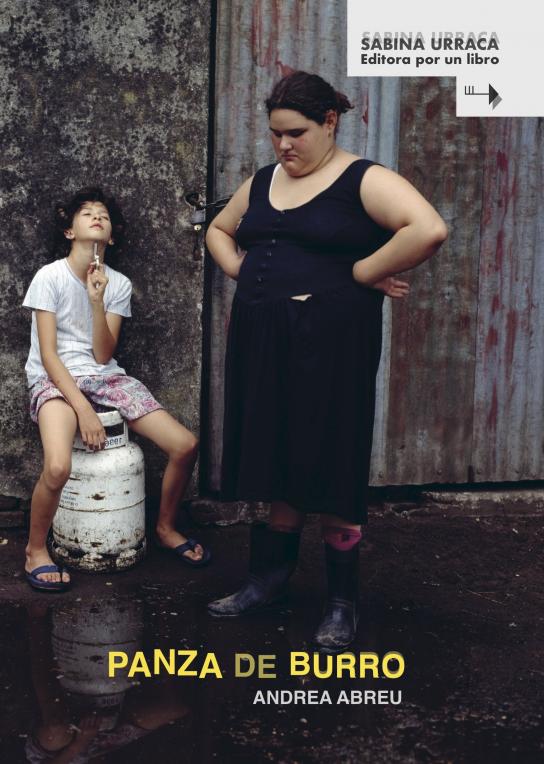

Andrea Abreu

Andrea Abreu

Nacida en 1990 en Malla, Barcelona,

Nacida en 1990 en Malla, Barcelona,

Mika Waltari

Mika Waltari

Nació en Madrid en 1971. En 2015 Galaxia Gutenberg publicó su novela

Nació en Madrid en 1971. En 2015 Galaxia Gutenberg publicó su novela

Escritor y periodista español,

Escritor y periodista español,

Mohamed Mbougar Sarr

Mohamed Mbougar Sarr