Tras la exitosa y extraordinaria trilogía En la raya del infinito, que se inició con Quercus (2019), siguió con Enjambre (2021) y culminó con Valhondo (2022), tres magníficas novelas que han sido muy bien acogidas por el público y por la crítica, Rafael Cabanillas Saldaña vuelve con Maquila (2023). Una magnífica novela que complementa la trilogía, pues, aunque parte de la acción transcurre en el mismo espacio literario, el de los Montes de Toledo, en este nuevo libro, los personajes bajan de la sierra y se dirigen al llano y a la capital, descubriéndonos nuevas sensaciones y vivencias.

«Durante veinte años de mi vida, de los veinticinco a los cuarenta y cinco, que es mi edad cuando escribo estas letras, me dediqué a resucitar el molino del abuelo Maquila. Resucitarlo a medias, pues, aunque en un principio pensé en restaurarlo miméticamente y ponerlo en funcionamiento según los planos y las explicaciones del tío Cosme, pronto desistí de mi ilusión y mi empeño. Esos pájaros que se escapaban volando al menor descuido, matando mis sueños. Liberándome del contagio de su locura –pájaros locos de nuevo–, al llevarse por el aire mis ilusiones, mis deseos, para dejarme solo, abajo, con los pies en el suelo».

En ella, el escritor toledano nos cuenta, de manera magistral, la titánica labor de Manuel, el principal protagonista de la novela, bibliotecario de la Biblioteca Nacional en Madrid, que a lo largo de 20 años va reconstruyendo pacientemente el derruido molino de agua heredado de su bisabuelo, el tío Maquila. Durante ese tiempo, el viejo molino va volviendo poco a poco a la vida, mientras la madre del protagonista y el tío Justo, un viejo cabrero de 86 años con el que Manuel entabla amistad, se encaminan al final de sus días.

El tío Justo, el último pastor del valle de Navatrasierra, es todo un superviviente que se resiste a renunciar a una forma de vida, plena de sabiduría y apegada a la tierra, en la que cree firmemente. Gracias a su amistad con él, que le va contando cómo era la vida de sus ancestros en esas tierras, Manuel irá reconstruyendo su propia memoria y la de su familia.

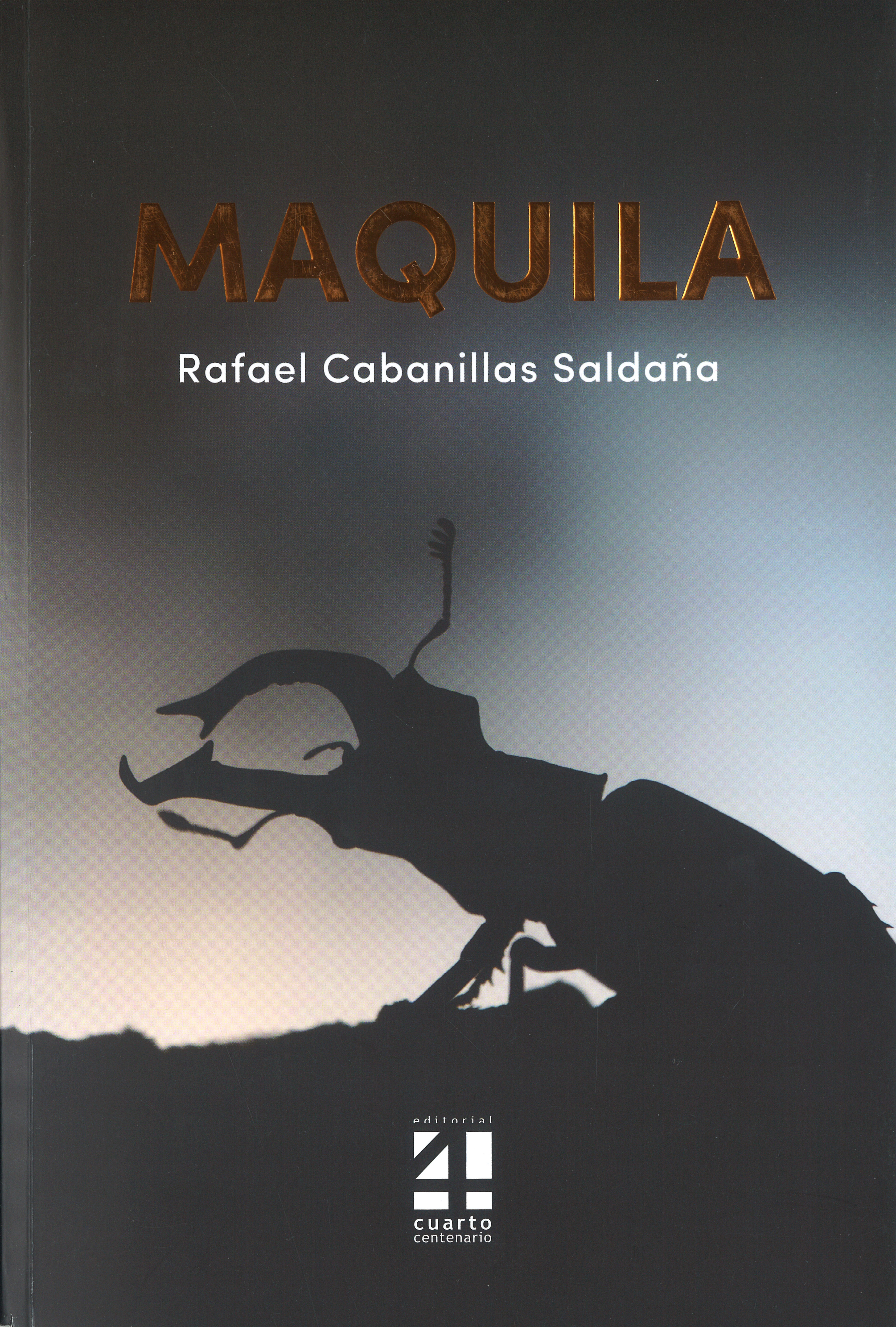

Según el propio autor, la idea para escribir este libro surgió de las largas conversaciones mantenidas con un viejo cabrero de casi 90 años, habitante de un valle de los Montes de Toledo, que le habla del progresivo deterioro de la naturaleza y de la rápida extinción de especies que se está produciendo en su entorno. Como el ciervo volante, el fascinante escarabajo que ilustra la cubierta del libro.

Rafael Cabanillas vuelve a poner voz a aquellos hombres y mujeres silenciados de una tierra que se ha ido poco a poco vaciando, y reflexiona sobre la desaparición de una cultura milenaria y de unos conocimientos transmitidos de generación en generación. Una tierra que le ha servido de fuente de inspiración y que conoce muy bien porque se ha criado, ha vivido y ha trabajado en ella.

Pero el libro es mucho más. Constituye un hermoso y sentido homenaje a la memoria de su madre, fallecida en plena pandemia y con Alzheimer, sin apenas poder despedirse de su familia. Una mujer admirable que le inculcó su amor por la lectura y por los libros. Por ella ha escrito este libro. Para cambiar y tratar de hacer menos cruel, mediante la ficción, esa muerte que su madre no se merecía.

«Está peor. Se va apagando, ciertamente, es lo esperado, pero se apaga con un sufrimiento que no le corresponde. Que no se merece. Un sufrimiento atroz. Que no es suyo. Un dolor que acepta sin una queja, tapándose los oídos y soltando unas lágrimas. Ese dolor sin queja, ese dolor aceptado, es más despiadado e implacable que ningún otro. Porque nadie puede asegurar cuál es su nivel de sufrimiento. ¿Cuánto duele, madre, lo que te estamos haciendo?»

Maquila me ha parecido una novela de lectura emotiva y muy recomendable. Plena de sensibilidad y de una enorme calidad literaria. Con un final redondo. Escrita con una prosa precisa y potente que dibuja al detalle el paisaje y los seres que se desenvuelven en él. Una prosa preñada de palabras que huelen a tierra, a tomillo, a jara, a arrayán, a hierba recién cortada. Una novela deliciosa que puede leerse de una sentada, pero que recomiendo leer poco a poco y sin prisas para disfrutarla como se merece. Gracias, Rafael, por escribir tan bien, y por abrirnos ese enorme corazón.

«En este libro quería bajar de la sierra al llano. Tirarme al “anchurón cósmico”, el barbecho de tierra roja, las rastrojeras amarillas, las cebadas de primavera, las perdices, las avutardas, las palomas zuritas y las torreras. Mi infancia. Las cebadas de la primavera de mi infancia. Describir esos chozos del llano. Esa estepa donde el polvo del viento solano, unido al calor tórrido y a la calima, vuelven loco a cualquier ser humano. Incluyendo a Don Quijote». Rafael Cabanillas

SINOPSIS

Maquila: Dícese de la porción de grano, harina o aceite que corresponde al molinero por la molienda.

Así define este término el Diccionario de la Real Academia Española. El mismo que da nombre a la nueva y magnífica novela de Rafael Cabanillas Saldaña. Una obra que confirma la extraordinaria calidad de su escritura, ya mostrada en la exitosa saga En la Raya del Infinito que componen las obras Quercus, Enjambre y Valhondo, con las que Maquila enlaza, al tiempo que explora nuevos territorios, temáticas y vivencias.

Todo en Maquila es sensibilidad a flor de piel. Denuncia, aviso y compromiso ante un mundo que se desvanece, como también lo hace la vida de los seres más queridos del protagonista de este relato.

Porque ese antiguo pago que el molinero recibía por su trabajo se transforma en la novela en una deslumbrante metáfora; en la sisa que la vida se cobra en su decurso; en el dolor de la pérdida, pero también, en el soplo regenerador de la esperanza, rasgo inseparable de todo el quehacer literario del autor.

Con admirable maestría Cabanillas vuelve en Maquila al singular espacio de sus anteriores narraciones, a ese topos azotado por el abandono, la pobreza, la injusticia y el desamparo. Y, al mismo tiempo, se adentra en su mundo más íntimo y personal, allí donde habitan sueños y decepciones, anhelos y derrotas, recuerdos dulces y amargos, hasta componer, en insólita armonía, una obra arrebatadora, que agita el corazón y avienta el alma.

«Los escarabajos gordos, esos con cornamenta de ciervo o cuerpo de rinoceronte, que antes volaban a la luz de las farolas y las linternas, ya no queda ni uno. Se han extinguido. Los insectos más grandes y vistosos del planeta nos han abandonado. No se han ido, es que están muertos. Extinguidos de este valle mágico de robles y quejigos. Cuando tiene cien mil veces más valor uno esos escarabajos con cabeza de ciervo que cualquiera de sus inventos modernos. Los inventos de los hombres del falso progreso. La gran mentira».

Maquila es una novela excepcional, que a ningún lector dejará indiferente y en todos afirmará la certeza de encontrarse ante un texto imperecedero. De esos que, venciendo el paso inexorable del tiempo, por su verdad, por su belleza, perdurarán en la memoria. Al que siempre retornar para hallar el latido y la guía que solo puede aportar la gran literatura.

MAQUILA

“

Rafael Cabanillas nada a contracorriente o, siendo más preciso, camina. Para empezar, sus personajes recorren a pie el valle de Navatrasierra, la clase de lugar en el que la literatura no suele detenerse. No desde luego con su precisión, su hondura y su emoción. Con sus idas y venidas esos personajes nos muestran un espacio natural riquísimo y un no menos rico catálogo humano. Nos hablan de un tiempo fundacional, de una forma de estar en el mundo donde la naturaleza todavía es el medio en el que el ser humano se desenvuelve, se expresa y crea. Donde el contacto con el clima, los árboles y los animales es aún directo y esencial. Es decir, nos habla de un futuro necesario.

Rafael Cabanillas escribe a la contra al tomar partido por una realidad y un tiempo que el centro urbano, con su poder y su altavoz, ha dejado tradicionalmente de lado, pero que está en el origen de muchos de nosotros. Como escribe María Sánchez en Tierra de mujeres, la España vacía no está vacía: está llena de personas con cosas importantes que enseñarnos. Y Rafael Cabanillas ha decidido darles voz con su escritura. A ellos y a ellas, a los que cada vez prestamos más atención gracias, entre otros, a empeños como el suyo.

Con su exitosa trilogía, que comienza con Quercus, continúa con Enjambre y culmina con Valhondo, ya dejó claro cuál era su territorio narrativo y emocional. En Maquila sigue explorando las escondidas sendas por donde pocos escritores han ido. Y lo curioso es que no lo hace para descubrirnos un mundo nuevo, sino uno conocido pero que habíamos olvidado. Gracias, Rafael.

Jesús Carrasco. Autor de Intemperie.

RAFAEL CABANILLAS SALDAÑA

Rafael Cabanillas Saldaña (Carpio de Tajo, Toledo, 1959) es autor de una decena de libros y de centenares de artículos. De su narrativa, destacan las novelas El secreto de Elvira Madigan (2004), Al llegar el invierno (2006), El llanto de la clepsidra (2008), o Mirtillo Blu (2012).

Colaborador de National Geographic y de diversas ONGs y Gobiernos, conferenciante y viajero incansable que presume de conocer más de 50 países, especialmente del África occidental, ha publicado los libros de viajes África en tu mirada (2009) y Hojas de baobab (2010), prologado por Javier Reverte.

De sus incursiones en el campo de la fotografía son las exposiciones En clave de mujer y África en tu mirada. Exposiciones itinerantes que desde hace años recorren España. Autor también del Libro-Exposición Manual para beberse la Vía Láctea (2012), del cuento infantil Conversaciones con un baobab (2017), libro con cuyos beneficios, gracias a la Editorial Cuarto Centenario, se construye una escuela en Madagascar, y de varias publicaciones más.

En el ámbito cinematográfico, es director y guionista del Documental Cine para África (en YouTube: Cine para África documental completo), estrenado en Madrid en 2015 de la mano de Ángel Gabilondo.

Quercus (2019), novela que en este momento va por su tercera edición y ha sido grabada por la ONCE para convertirla en audiolibro para los invidentes de España y del mundo, es la obra que la crítica compara con Los santos inocentes y La familia de Pascual Duarte.

Enjambre (2021), ya en su 2ª edición, es la segunda novela de lo que será la trilogía Quercus; más “amable”, rebosante de ternura, para seguir mostrando, a flor de piel, el abandono de la tierra y los pueblos. “Su escritura es la prolongación natural de Cela, Delibes y Saramago”.

Con Valhondo (2022), se cierra esta exitosa trilogía, en la que el autor se desnuda ante sus lectores como nunca antes lo había hecho.

Maquila (2023) es su última novela.

El interés de los lectores por estas obras ha propiciado también la creación de las rutas literarias Quercus, Enjambre y Valhondo en Los Montes de Toledo. Concretamente en el Parque Nacional de Cabañeros y en Anchuras.

Lara Moreno

Lara Moreno

Daniel Gascón

Daniel Gascón

Alejandro López Andrada (Villanueva del Duque, 1957) comenzó a escribir muy joven y hasta la fecha ha publicado poemarios como El Valle de los Tristes (1985), La tumba del arco iris (1994), Los pájaros del frío (2000), La tierra en sombra (2008) y Las voces derrotadas (2011), y recibido premios como el Nacional San Juan de la Cruz, Iberoamericano Rafael Alberti, José Hierro, el Andalucía de la Crítica, el Fray Luis de León y el Ciudad de Córdoba Ricardo Molina , entre otros. Ha escrito asimismo poesía infantil, tres ensayos sobre la desaparición del mundo rural (El viento derruido, Los años de la niebla y El óxido del cielo) y once novelas, una de las cuales, El libro de las aguas , fue adaptada al cine por Antonio Giménez-Rico. Tras El jardín vertical (2015) y Entre zarzas y asfalto (Berenice, 2016), resulta ganador del Premio Jaén de Novela, uno de los más prestigiosos del país, gracias a Los perros de la eternidad. Hijo Predilecto de su localidad natal, en 2007 se dio su nombre a una plaza de la misma («Plaza de Alejandro López Andrada»). En ella se encuentra la casa donde nació.

Alejandro López Andrada (Villanueva del Duque, 1957) comenzó a escribir muy joven y hasta la fecha ha publicado poemarios como El Valle de los Tristes (1985), La tumba del arco iris (1994), Los pájaros del frío (2000), La tierra en sombra (2008) y Las voces derrotadas (2011), y recibido premios como el Nacional San Juan de la Cruz, Iberoamericano Rafael Alberti, José Hierro, el Andalucía de la Crítica, el Fray Luis de León y el Ciudad de Córdoba Ricardo Molina , entre otros. Ha escrito asimismo poesía infantil, tres ensayos sobre la desaparición del mundo rural (El viento derruido, Los años de la niebla y El óxido del cielo) y once novelas, una de las cuales, El libro de las aguas , fue adaptada al cine por Antonio Giménez-Rico. Tras El jardín vertical (2015) y Entre zarzas y asfalto (Berenice, 2016), resulta ganador del Premio Jaén de Novela, uno de los más prestigiosos del país, gracias a Los perros de la eternidad. Hijo Predilecto de su localidad natal, en 2007 se dio su nombre a una plaza de la misma («Plaza de Alejandro López Andrada»). En ella se encuentra la casa donde nació.

Rafael Cabanillas Saldaña

Rafael Cabanillas Saldaña

José Antonio Muñoz Rojas antequerano y «cosmopolita de pueblo» decía de sí, vivió para la poesía y en la poesía. Procede del mismo litoral poético donde se ha fraguado una honda poesía española que lo inserta en la corriente literaria hispano-arábiga y lo hermana con los sevillanos Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda y Antonio Aparicio; el moguereño Juan Ramón Jiménez; el granadino Federico García Lorca; el gaditano Rafael Alberti; los malagueños Salvador Rueda, Emilio Prados, Manuel Altolaguirre, José María Hinojosa y José Moreno Villa; el cordobés Ricardo Molina, etc. El poeta aumenta con su obra la gloria de las letras andaluzas e hispánicas; en línea de continuidad con la Escuela Antequerana del Siglo de Oro y con la Escuela de Poetas Románticos del XIX se suma a la nómina de Hijos Ilustres de Antequera.

José Antonio Muñoz Rojas antequerano y «cosmopolita de pueblo» decía de sí, vivió para la poesía y en la poesía. Procede del mismo litoral poético donde se ha fraguado una honda poesía española que lo inserta en la corriente literaria hispano-arábiga y lo hermana con los sevillanos Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda y Antonio Aparicio; el moguereño Juan Ramón Jiménez; el granadino Federico García Lorca; el gaditano Rafael Alberti; los malagueños Salvador Rueda, Emilio Prados, Manuel Altolaguirre, José María Hinojosa y José Moreno Villa; el cordobés Ricardo Molina, etc. El poeta aumenta con su obra la gloria de las letras andaluzas e hispánicas; en línea de continuidad con la Escuela Antequerana del Siglo de Oro y con la Escuela de Poetas Románticos del XIX se suma a la nómina de Hijos Ilustres de Antequera.